Las siguientes reflexiones son transcripciones de mi diario, que comienza con un viaje.

Las siguientes reflexiones son transcripciones de mi diario, que comienza con un viaje.

Ya no quiero escribir ficción. Espero que en esta libreta pueda escribir lo más real de mí.

–

En Bratislava visité un memorial y un cementerio militar. Además de las placas de los soldados caídos en la defensa de Bratislava durante la II Guerra Mundial, hay 100 placas de civiles que murieron entre 1942 y 1945. Dos de las 100 placas labradas en memoria de los civiles marcan como fecha de nacimiento y muerte el mismo año, 1945. Se trata de víctimas nacidas y muertas sólo para ver la Guerra acontecer.

Sus nombre eran:

ГВ. КАЛИТАН

ППАТОНОВ И.И.

1945-1945

КАЛИТАН

БОЛТОНИН Д.

1945-1945

Estuve completamente solo sobre la plancha del monumento durante una hora, viendo la estatua del soldado soviético. Luego llegó un grupo de niños con sus maestros. Vi a uno de ellos gritar «Fucking russians» y sacar el dedo anular frente a la placa de soldados rusos caídos en la defensa y liberación de Bratislava.

–

El castillo de Bratislava estaba cerrado. Decidí regresar a Vienna no a las 18:30 sino a las 14:30. Había una pareja antes de mí que discutía mientras sus dos hijos desordenaban la oficina de la agencia de viajes y sacaban los trípticos con las atracciones turísticas de Bratislava. Si querían regresar a las 14:30 debían pagar 25 euros por los cambios. «Atienda al joven mientras tomamos una decisión», dijo él. Si deciden quedarse, les recomiendo un parque a 200 metros. Tiene juegos para ellos», dijo el hombre detrás del mostrador. Luego salieron de la oficina.

Cerca del apartamento donde me alojé, al resguardarme de la lluvia bajo el techo de una tienda de móviles de madera, encontré la siguiente placa:

HIER WOHNTEN

ANNA HAYEK. EMANUEL HAYEK

GEB. MORGENSTERN. 15.5 1859

21.7.1867

AM. 19. 9. 1942. NACH TREVLINKA

Deportiet

IM HOLOCAUST ERMORDET

Mientras leía por segunda vez la placa sobre el asfalto, escuché el golpeteo de las gotas de agua sobre las canaletas, irregular. Mas acompasado por un tiempo perfecto era el sonido de uno de los móviles: una figurita de madera acariciaba apenas con un martillo la ventana de la tienda a través de la cual yo miraba el conjunto de móviles.

¿Qué es lo que de verdad los mueve?

¿Fueron Anna y Emanuel Hayek los dueños de esa tienda de móviles?

Esas preguntas me atravesaron. Pensar en la conexión entre esa placa -o la supuesta conexión, pues prefiero creer que los Hayek tienen alguna relación con la tienda de móviles- y las figuritas de madera, mientras las miro a través de un cristal, se volvió uno de los momentos más emotivos por los que haya pasado. Seguía lloviendo cuando volví al apartamento que había alquilado con los ojos todavía húmedos, afectado por esa experiencia de la que no pude recuperarme sino hasta bien entrada la noche, cuando el sueño me venció y caí dormido sobre el sofa en el que miraba un partido de la Bundesliga, diferido y narrado en alemán.

–

Un taxista alemán -de origen turco- me platicó que, cuando ocurrió el sismo con epicentro en Gaziantep, entre las filas de la delegación mexicana se encontraba Proteo, un perro especialista en la localización de cadáveres y rescate de personas. Debido a su edad adulta y las bajas temperaturas en Turquía, Proteo murió. Como muestra de agradecimiento, el pueblo turco le regaló a nuestro país un cachorro de pastor alemán que, tras una encuesta en Twitter, se llamaría Arkadas, que en turco significa amigo o el que es amigo.

–

¿Por qué todas las puertas son tan pesadas en Praga?

–

«Para conocer a las luciérnagas hay que verlas en el presente de su supervivencia: hay que verlas danzar vivas en el corazón de la noche» Georges Didi-Huberman.

–

«El hombre contemporáneo se encuentra desposeído de su experiencia» Giorgio Agamben.

–

La semana pasada cumplí 36 años. A esta edad, uno supondría tener más certezas que incertidumbre, pero no es así. Las decisiones se toman con mayor determinación, pero las dudas están siempre ahí. Estoy aprendiendo a vivir con ellas.

Durante este último año me he sorprendido a mí mismo sobre algunas cuestiones que antes me habrían parecido infranqueables.

–

Puedo tolerar la mayonesa. Me cansé de hacer reclamos en las loncherías.

Mismo caso con la mostaza

Puedo tolerar la crema en pequeñas cantidades y en algunas recetas de pasta italiana

Es difícil encontrarme irritado por alguna situación

Puedo pasar una buena cantidad de días leyendo y escribiendo en mi departamento

Siguen sin gustarme las aceitunas

Durante el último año practiqué yoga casi todos los días

Sigo sin soñar, o si lo hago, nunca lo recuerdo

Disfruto pasar tiempo solo, pero extraño a mi familia

Me provoca satisfacción lavar y secar mi ropa

Me genera tranquilidad mantener mi cabello y mis uñas cortas

Tengo curiosidad por saber cómo se desenvolvería mi vida si solo me dedicara a leer y escribir

Espero un día poder hacerlo por algún periodo de tiempo, sin importar mi edad. ¿Eso me haría feliz? No lo sé, ni lo creo, pero me acercaría más a lo que creo que soy

Me gusta escuchar a las personas

Ayer lloré por primera vez en mucho tiempo, quizá en años. Algunas veces estar solo y lejos de mi familia es difícil. El tiempo avanza y no vuelve, y surgen preguntas que no tienen una respuesta sencilla

Me queda claro que vivo en mi propia realidad

No hay nada que me haga sentir mejor que conocer lugares nuevos

Puedo tolerar la mayonesa. Me cansé de hacer reclamos en las loncherías.

Mismo caso con la mostaza

Puedo tolerar la crema en pequeñas cantidades y en algunas recetas de pasta italiana

Es difícil encontrarme irritado por alguna situación

Puedo pasar una buena cantidad de días leyendo y escribiendo en mi departamento

Siguen sin gustarme las aceitunas

Durante el último año practiqué yoga casi todos los días

Sigo sin soñar, o si lo hago, nunca lo recuerdo

Disfruto pasar tiempo solo, pero extraño a mi familia

Me provoca satisfacción lavar y secar mi ropa

Me genera tranquilidad mantener mi cabello y mis uñas cortas

Tengo curiosidad por saber cómo se desenvolvería mi vida si solo me dedicara a leer y escribir

Espero un día poder hacerlo por algún periodo de tiempo, sin importar mi edad. ¿Eso me haría feliz? No lo sé, ni lo creo, pero me acercaría más a lo que creo que soy

Me gusta escuchar a las personas

Ayer lloré por primera vez en mucho tiempo, quizá en años. Algunas veces estar solo y lejos de mi familia es difícil. El tiempo avanza y no vuelve, y surgen preguntas que no tienen una respuesta sencilla

Me queda claro que vivo en mi propia realidad

No hay nada que me haga sentir mejor que conocer lugares nuevos

Esta lista podría seguir, pero prefiero decir que viajar solo me genera un aura de nostalgia que me acompaña a todas partes.

–

Hace siete meses me mudé al apartamento en donde vivo. Cuando llegué, las plantas del patio eran cortas y parecían atendidas. Hoy han crecido sin control, sin que nadie las detenga. No me he preocupado por ello ni pienso hacerlo en el corto o mediano plazo. Pienso cortarlas hasta que comiencen a ser un problema para mí. ¿Por qué no atenderlas? No lo sé, pero no me apetece.

Por las noches el viento hace remolinos y peina las plantas del patio. Hacen un ruido que me recuerda a las tardes lluviosas en México. Su compás me trae calma.

–

He sentido que este tiempo que he pasado fuera de mi país es un tiempo suspendido. Es un viaje continuo. Alquilé este apartamento amueblado y por eso me cuesta nombrarlo hogar. No lo siento mío (¿debería escribir: «aún no lo siento mío»?). La luz que golpea la duela me es ajena, las lámparas de escritorio iluminan el espacio de manera accidentada, sin que nada pueda hacerse. Algunas veces consigo atenuar la intensidad de algunas de las lámparas, pero entonces, al bajarlas -pasa esto con las del salón-, un ruido gris se apodera del aparato y convierte el ambiente en una demarcación inclemente que no me deja concentrarme y apenas da para ver un poco de televisión.

Pasa lo contrario los días de sol. El patio de este departamento es un lugar portentoso los días de sol. Y algunas de mis mañanas más felices las he pasado aquí, leyendo y contemplando las nubes.

–

Hoy vuelo a Medellín después de seis semanas en São Paulo. Durante casi seis semanas este diario estuvo abandonado. Parece que se resiste a ser escrito si no en viajes. El movimiento es su combustible y el mío.

Desde que compré esta libretita en una papelería junto al café Sous-bois en Vienna se han escrito 12 páginas de 176, lo que quiere decir que, si fue comprada el 6 de junio de 2023, como he marcado en su contraportada, he escrito un promedio de 1.1 páginas por semana. Esto significa que a este ritmo podré terminar este proyecto a finales de 2025, o bien, en 2026. Escribo demasiado lento. O mejor, escribo rápido, pero mi cadencia está siempre sujeta a mis viajes. O a un golpe de suerte o inspiración que llega cuando quiere. Hace diez años escribía todos los días, e incluso concluí una novela en un par de meses. Eso se acabó, y qué bueno.

–

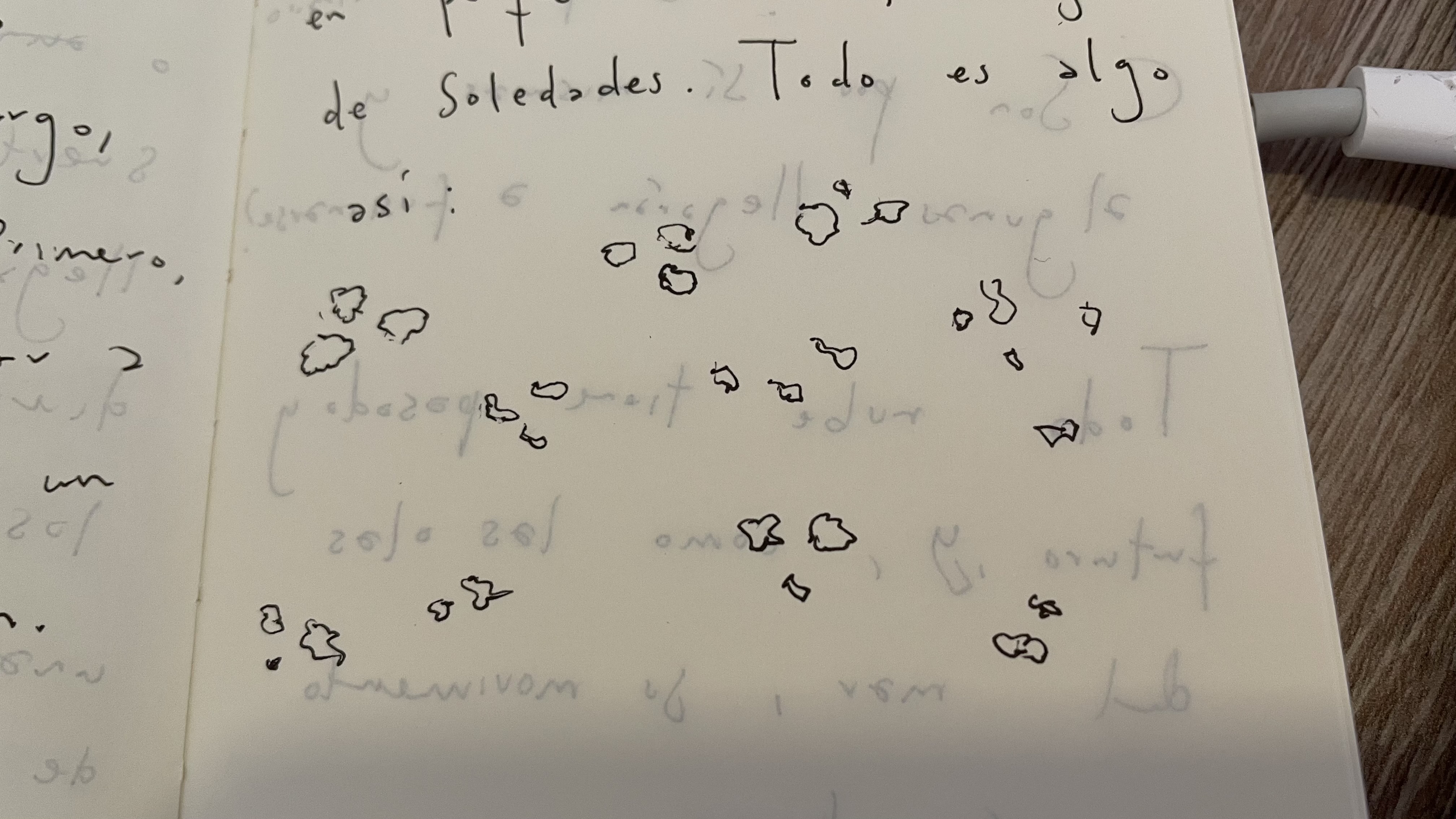

Había colocado la libreta en su guarda, pero miré el reloj y caí en la cuenta que el vuelo GRU-MDE es muy largo, o medianamente largo. Primero, uno tiene que llegar a Bogotá y tomar más un vuelo hasta Medellín. Nos restan cuatro horas. Y entonces me dispuse a mirar las nubes a través de la ventanilla. Hoy están dispuestas en pequeños archipiélagos de soledades. Todo es algo así:

¿Eran todas una sola y se diseminaron sobre el horizonte? O por el contrario, ¿son por sí mismas y algunas llegarán a fusionarse? Toda nube tiene pasado y futuro y, como las olas, su movimiento es su forma.

–

En su libro A morte do pai Karl Ove Knausgard explora el concepto de muerte a través de la figura de su padre. ¿Qué es la muerte?, la pregunta que nos acompaña a lo largo del conjunto y que al final se resuelve de manera contundente:

«E a morte, que eu sempre consideraba a maior dimensão da vida, escura, imperiosa, não era mais que um cano que vaza, um galho que se quebra ao vento, um casaco que escorrega do cabide e cai no chão».

«Y la muerte, que yo siempre consideré la mayor dimensión de la vida, oscura, imperiosa, no era más que una tubería que gotea, una rama que se rompe al viento, un abrigo que se desliza del perchero y cae al suelo».

–

«Talvez eu tinha tirado minha força de você, de sua morte, e de uma sobrevivência que eu julgava milagrosa. E você tenha me dado um excedente de energia, uma ferve de viver […]».

–

Ayer encontré por casualidad el último libro de Annie Ernaux, A outra filha, en una librería cerca de casa. Lo leí de un tirón, y desde la muerte de mi hermano Roberto nunca encontré palabras que explicaran cómo me siento frente a su muerte como las ideas de Ernaux en esta novela. O en esta carta o relato de confesión. Especialmente la cita que aquí me ocupé de transcribir.

La muerte de Beto me da fuerza, un excedente de energía, y su ausencia en mi mundo me recuerda que no hay nada que perder mientras no llegue la muerte.

–

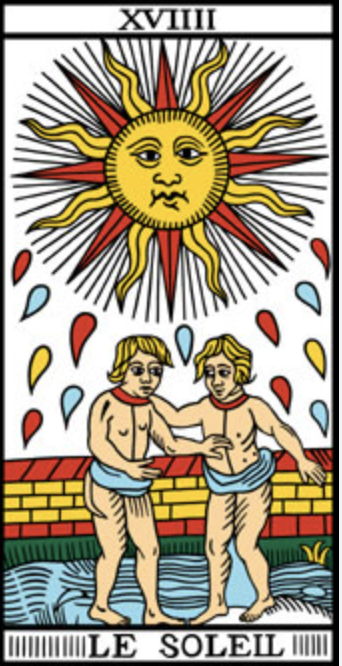

Hace un par de semanas saqué una cita en línea con una tarotista por recomendación de una de mis primas. Como te he soñado con mucha más frecuencia que en los primeros tres años de tu muerte le pregunté por ti. La carta que arrojó de su mazo fue THE SUN. La carta es la siguiente:

La tarotista me dijo que estamos conectados. Tú en aquel plano, yo en este, pero hay algo que nos une. Nunca me sentí tan cerca de ti como ahora. Una semana después de esta sesión me tatué THE SUN en el brazo izquierdo, cerca de donde tengo el tatuaje de tu inicial, «R«.

Este año se cumplieron 4 años de tu muerte. Hace un par de meses recibí un correo de la funeraria que se encargó de tu velorio para ofrecerme una urna para tres o cuatro personas. El tipo que redactó el mensaje se llama como tú, y me recordó que en dos años más, o sea, cuando hayas cumplido seis años de muerto, debemos cambiarte de cripta porque donde estás actualmente sólo fue alquilada por 6 años. El día siguiente al que moriste fui yo quien firmó ese contrato de alquiler, pero ya no lo recordaba. Me parece que tendré que comprarla en 2025, y no quiero involucrar a mis padres en este proceso, pienso que puede resultarles doloroso e incómodo y quiero evitarlo. Me encargaré de eso entonces.

–

Hasta el momento tengo 3 palabras favoritas en portugués:

* borboleta (mariposa). Creo que solo me gusta por su sonido. Su origen es latino y viene de la palabra «belbellita» -que me gusta aún más- , que es «bueno, bonito, bello».

* goleiro (portero). Me gusta porque en portugués el arquero participa nominalmente del gol, cosa que no sucede en el español con la palabra «portero» o «arquero». En portugués es el «goleiro», lo más cool.

* vaga-lume (luciérnaga). Recientemente leí Supervivencia de las luciérnagas de Georges Didi-Huberman y esta palabra se quedó habitando mi cabeza durante bastante tiempo. Cuando aprendí la palabras en portugués la encontré más linda aún: vaga-lume, que ilumina vagamente, pensé. Pero investigando un poco más encontré que la palabra viene del portugués «caga-lume» o «caga-fogo», lo cual la despojó completamente de la dimensión poética en que la tenía, pues literalmente significa «caga-fuego»; por pudor la palabra «caga-lume» terminó en «vaga-lume».

–

Cada escritor tiene sus rituales al escribir. A Sartre le gustaba consumir tabaco y alcohol, como al 95% de los escritores. Lo raro es que le gustara también el ruido, o no el ruido, sino escribir en medio del ruido. Yo creo que nunca conoció Sao Paulo; apuesto a que no conseguiría escribir sino vocales a las seis de la tarde en la avenida Teodoro Sampaio, donde yo vivo. Lo único que contiene el barullo de la calle es una puerta de fierro vieja, pero no tan vieja como su manivela, que apenas sostiene el cerrojo de milagro, y que siempre hay que sostener con la otra mano para poder introducir la llave.

La semana pasada al llegar a casa abrí la puerta como de costumbre, con dos manos, y al cerrarla salió apurado Percibes, el vecino del apartamento del que llamo piso 0. «Perdón que te moleste, cara, pero esta puerta hace mucho ruido y hay que cerrarla con más cuidado. La manivela ya está muy gastada por tanto azote», remató. Le prometí tener más cuidado y descendí hasta mi apartamento, en el andar menos uno. Vivir en el subsuelo -como aquel personaje de Dostoievsky que narra sus desgracias y que dice ser un hombre cultivado del siglo XIX con dolor de muelas desde hace dos o tres días- tiene sus ventajas: me ha aislado completamente y me permite tener la paz y el silencio que necesito para reproducir mis listas de piano y escribir mi diario a gusto. Escritores como Proust o Dickens, amantes del silencio, habrían conseguido escribir sus obras en mi apartamento. Acá, en el subsuelo, el único ruido involuntario es aquel constante que producen un par de lámparas en la sala. Ese descenso me permite resguardarme del barullito de la avenida. Apenas subir las escaleras que me dejan sobre el pasillo de la puerta principal, frente al apartamento de Percibes, el sonido de los autos y motocicletas te deja absorto, salvo los domingos en que la avenida queda completamente libre de cualquier motorista. Si yo fuera Percibes ya me hubiera vuelto loco, o quién sabe si está ya loco porque según me ha dicho ha vivido más de 16 años en este predio. En fin.

Una de las manías más divertidas de un escritor es la de Alejandro Dumas, a quien según leí le gustaba vestir siempre una sotana roja y unas sandalías. Si yo adoptara una manía similar me pondría todos los días mi kimono negro para las tardes de escritura. En el mismo artículo que consulté cuentan que Balzac se bebía 40 tazas de café al día para mantener la cabeza «despejada». ¿Despejada?, pienso, no puedo ni imaginarme el nivel de ansiedad bajo el que escribía, yo me tomo tres y desde el segundo me siento al borde de un paro cardiaco, ahora ¿cuarenta?

Otra de mis favoritas es la de Camilo José Cela, quien escribía de pie ante un atril. Hay que estar perfectamente loco y disociado para conseguir escribir más de una decena de libros de altísimo nivel de esa manera. Mis respetos para este hombre. Pero bueno, eso no es nada si se le compara con Schiller, el poeta alemán que escribía con los pies metidos en un balde de agua no fría sino helada. Leer este artículo sobre las manías de estos hombres me hace pensar que los escritores no son más que una bola de maniacos, salvo Pérez Galdós, que a mi abuela Carmen le gustaba mucho y que seguramente habría encontrado tierno que este dramaturgo practicara la escritura con una mantita sobre los hombros y una boina azul en la cabeza.

Si algún día se llega a hablar de mis manías al escribir, que se diga que me gustaba escribir con una buena limonada con tres hielos y una bolsa de Takis Fuego de vez en cuando.

–

Hoy comí en un restaurante local en el barrio de Pinheiros. Es un restaurante de apenas 5 ó 6 mesas, se llama «Cantinho da Lú». La mesa contigua estaba conformada por lo que al principio creí que era un matrimonio: esposa, esposo, más un bebé de aproximadamente dos años. Fue hasta que le ordenaron a Félix, el mozo, un filete con arroz que caí en la cuenta de que se trataba de un hermano, una hermana, y el hijo de ella. El tío hacía el típico juego del avioncito con su sobrino para intentar que comiera puré de papa. Al poco tiempo el bebé cayó dormido sobre el pecho de su madre, y toda la comunicación entre ellos cambió a lenguaje de señas para no despertarlo, pues parecía tener un sueño frágil. No era el lenguaje de señas de una persona sordomuda, sino uno creado por ellos mismos. Entendí poco, o creí entender poco o algo. ¿Irían más tarde a recoger algo? ¿O hablaban más bien de quién pagaría la cuenta? No lo sé, ni lo sabré, pero me pregunto si ese, su lenguaje, fue un lenguaje creado por ellos, durante su infancia, o a lo largo de su vida; o bien, algo más creado por la necesidad, de manera espontánea, que ha surgido de manera mágica en ese tiempo y espacio. Prefiero creer que cada hermandad tiene su lenguaje.

–

«El museo de Flower era un cementerio de sombras, un templo demente al espíritu de la nada» Auster, p.102. La música del azar.

–

Cosas que me deberían hacer llorar.

Como tengo mucho tiempo sin llorar me dispuse a hacer una lista de cosas que, cuando menos, deberían hacerme llorar.

1. Estoy en Atlanta. Entro a una librería y me encuentro inesperadamente con un libro que abre, como un serrucho en medio de mi pecho, recuerdos de mi infancia. Mi papá y mi mamá me compraban los libros de ¿Dónde está Wally? ante los que podía pasar horas observando los detalles hasta encontrar a Wally. Los leíamos juntos, los cuatro, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Hoy mi hermano ya no está, pero el libro ante el que me encuentro inesperadamente lo trae de vuelta de un golpe. Todo el tiempo que he vivido, antes y después de este momento que arranca la memoria, este tiempo de mi infancia en que nos encontramos los 4 ante este libro, se eclipsa y se aglutina solamente en uno solo, ahora, y me consume hasta perder las ganas de recorrer el resto de la librería.

2. No quiero seguir con esta lista.

–

Hoy me escribió mi amiga Eli, una chilena a la que conocí en 2014 en el marco de un congreso en Lublin y que en términos formales hoy tiene 34 años, es doctora en literatura con mención en dramaturgia y da clases en la Universidad de Bío Bío. Tenía tiempo sin hablar con ella, sin embargo su mensaje tampoco me sorprendió. A lo largo de mis 36 años muchas amistades fugaces se han acostumbrado a mi ausencia y yo a la de ellas. Con Eli es el caso, nosotros entendemos muy bien eso y nuestra amistad es como un papalote que se arroja al viento y que de cuando en cuando ameriza y encuentra la orilla del mar. El año pasado escribí un texto titulado «Tres congresos en tres actos» en el que rememoré cómo nos conocimos ella, Juan Pablo y yo. A propósito de ese texto, que comienza con un nuevo viaje a Lublin (lugar donde nos conocimos), Eli me dice:

-¿De verdad fuiste a Lublin de nuevo o era una estrategia para entrar en la ficción?

-No he ido de nuevo, pero me gustaría.

¿En verdad me gustaría visitar Lublin de nuevo?, me pregunto. ¿Perdería esa ciudad, sin la presencia de Eli y Juan Pablo, el encanto del 2014? Me gustaría averiguarlo. ¿Qué lugares puede uno revisitar? ¿A costa de qué? Es un lujo revisitarlos, pero la memoria, algunas veces, nos trae el alivio que genera esta ilusión. ¿Qué lugares yo revisitaría y para qué? ¿Cuáles otros no, y por qué? Sin pensarlo mucho volvería a Berna para volver a ver una vez más el Zentrum Paul Klee. O a Atenas para ver el Partenón de noche. Otros a los que no volveré jamás como Auschwitz o Tamuín, el pueblo en el que crecí.

Durante un tiempo, no importaba de qué lugar se trataba, siempre que llegaba por primera vez a algún lugar no daba crédito a la idea de irme y saber que probablemente esa –esa– sería la última vez que pondría un pie en ese lugar. Después de un tiempo -han sido los años- hoy no hay un lugar del que no esté listo para irme. Trabajos, ciudades, personas, familia, hasta mi propia casa, que construí el año pasado y a la que me resigno, cuando me gana la nostalgia, a ver en el móvil en busca de revivir la única cosa de la que me siento dueño, mi estrella mas no mi ancla, el lugar que ordena la sombra en el verano.

–

Estropeé la libreta. La tiré al suelo y se arrugó toda.

–

Esta tarde fui a la Cinesala a ver el último film de Aki Kaurismäki, Hojas de otoño, que ha sido laureado en Cannes con el Premio del Jurado. Había mucha gente en la fila de las palomitas, y entre la gente una señora con tres niños que deduje eran sus nietos. Entraron a la sala junto conmigo, pero no le di importancia.

El primer plano, la primerísima toma fue lo que le bastó a la abuela para darse cuenta que estaba ante todo menos la nueva adaptación de Willy Wonka. Los niños ya habían empezado a comerse sus palomitas cuando a la abuela algo no le hizo sentido y se puso abruptamente de pie -dejando a los niños asistir a esos primeros minutos del film de Kaurismäki-, apartándose de la butaca para confirmar con el taquillero si en efecto era esa la nueva película de Wonka. Cuando confirmó sus sospechas volvió a la sala y a medio acuclillarse dijo, en un susurro que apenas logré escuchar yo, que estaba en la fila de enfrente: «Nos hemos equivocado de sala, niños».

–

Espero a Júlia en la librería Martins Fontes de la Avenida Paulista mientras ella atiende su consulta semanal de no me queda claro si es una psicóloga o una psicoanalista. Lo único que sé es que se encuentran semanalmente desde hace siete años.

Estoy en la sección de libros de Economía. Sólo aquí, en esta majestuosa sección, tienen reposets donde uno puede sentarse cómodamente a leer títulos entre los que destacan «Capital e ideología» de Thomas Piketty, «Economía para la transformación social» de Juliane Furnos y Pedro Rossi, y la sexta edición de «Macroeconomía» de la editorial Pearson. Sólo aquí, específicamente en la sección de libros de negocios, tienen una mesa dotada de cápsulas de café y una cafetera para que uno prepare su bebida a voluntad, lo que me parece francamente una ironía si tomamos en cuenta que la librería Martins Fontes tiene su propia cafetería en el tercer piso, que está lleno de bancos muy poco confortables y con una iluminación propia de una sala de urgencias, y mientras ahí el café cuesta siete reales, acá es gratis. Me pregunto si esta práctica tiene alguna relación con el libro protagonista, del que se apilan decenas de ejemplares sobre el suelo: «La jornada de la Humanidad» de Oded Galor. Si no es esto, me queda claro: al economista hay que tratarlo bien, el hombre de negocios debe entregar a la librería las mejores facturas.

¿Dónde estás?, me pregunta Júlia, que ha terminado su consulta. En la sección de Economía de la Martins Fontes, entrando a la izquierda, primer piso. ¿Qué haces ahí?, pregunta. Ven, tienen café gratis.

–

2024

Hoy vuelvo a San Pablo después de una pausa en México de tres semanas. En San Pablo vivo en la uniformidad y conformidad de la vida burguesa, o de la falsa vida burguesa. Alquilo un apartamento en Pinheiros, un barrio para extranjeros de clase media alta que yo mismo estando en México aborrecería. Pero aquí las cosas son distintas: estoy solo y debo buscar un barrio así, que me permita mezclarme entre los extranjeros y ser uno más de ese insoportable montón que aquí sin distinción llaman de «gringo».

La comodidad en la que cohabito, he pensado, pende de un hilo. Basta que mi padre caiga enfermo en el hospital para que todo este montaje idílico del extranjero feliz se desmorone.

Estamos a menos de dos horas de aterrizar en el aeropuerto de Guarulhos y recargo este diario, sobre el que escribo, en el segundo tomo de Mi lucha de Karl Ove Knausgard. El año pasado leí toda su tetralogía que publicó Anagrama en español más su última novela, La estrella de la mañana. También, por ahí de octubre, decidí comenzar a leer Mi lucha y compré el primer tomo en portugués en la Livraria da Travessa.

No planeaba retomar su crónica personal y adquirir el segundo tomo de Mi lucha, pero un pésimo libro de un autor hasta ese momento desconocido, Ocean Vuong, me hizo volver a un lugar seguro, así que hoy comencé a leer el segundo tomo de ese proyecto literario.

Hay demasiada turbulencia y escribir sobre estas hojas es imposible.

–

Esta es la primera vez que tengo un diario. Y he descubierto que un diario no es un diario. Aquello que se entiende por diario es una agenda. Un diario es un documento que no registra lo que acontece todos los días -¿o sí, debería?-, por ende resulta extraño llamarlo así, diario. El hecho de denominar a esta libreta Diario es más un pacto autoimpuesto que desea implantar un determinado ritmo entre este documento y el registro de mi vida. Haberlo llamado Diario me deja, eso sí todos los días, un sentimiento de culpa que me absorbe y me aflige por no escribirlo como se debería. Haberlo llamado Diario, y etiquetarlo así sobre la portada, e incuso llamarlo así en la transcripción digital que he colocado en mi blog, me llena de un resentimiento que encuentro completamente injusto no sólo para mí, sino para lo que se escribe en él. Qué culpa tiene el diario de llamarse así y no cumplir con mis intransitables ganas de que fuera de otro modo. Qué quiere mi ego que escriba todos los días, innecesariamente, sobre aquella libreta que yace, en completa paz y en su estado perfecto, durante semanas dentro de un guardalibros amarillo. Este Diario es paciente, independiente, está resignado y es indiferente a mí. Se entrega con aceptación. No me necesita. Es de inagotable nobleza y puede esperar cien años o quinientos sin mí.

–

Nadie como Karl Ove Knausgård puede transformar un evento cotidiano en un vendaval. El problema es que algunos de sus libros están llenos de momentos sumamente aburridos en donde nada acontece; entonces, aunque la novela tenga mil páginas, resulta fácil recorrerla y leerse trescientas de un tirón. Hay escritores (se me ocurre Coetzee, Pamuk, Annie Earnaux) que no te permiten ir con esta prisa, hay novelas de terrenos fangosos en los que uno no puede correr, aunque lo intente. La prosa de Knausgård en este sentido es una pista de atletismo. Sus novelas están hechas para ir deprisa. ¿De qué otra forma -además de una buena beca-, podría leerse Mi Lucha, con seis tomos de setecientas páginas cada uno? A pesar de eso me resulta un escritor sumamente atractivo. Sus tramas están llenas de vida, en donde demuestra que sólo la literatura puede dar cuenta de lo profundamente humano, en el que intenta demostrar que la escritura es un artefacto que puede utilizarse para hablar de lo verdadero.

–

La cantidad de mosquitos dentro del apartamento se incrementó en las últimas semanas, lo que atribuí al desmedido crecimiento de las plantas del jardín; por ello el viernes pasado, después de poco más de un año, me decidí a cortarlas. Derrumbé ramas secas pero también otras bien verdes, largas y frondosas. Tomé unas tijeras cortas, que el antiguo inquilino del departamento tuvo a bien olvidar aquí, y recorrí las palmas y matojos de izquierda a derecha, sin miramientos. Mi impulso no dio tiempo de discernir entre cuáles tallos arrancar, sólo fui avanzando como avanzan las Congas, uno de esos robots que barren y trapean los pisos, atropellando todo a su paso.

Cuando hube terminado, acomodé los restos en tres atadijos que luego Bía (que en realidad se llama María José da Silva -lo supe porque le pago por medio de una transferencia electrónica- y me ayuda con las labores de limpieza en casa) colocó en bolsas del supermercado y convirtió en tres bellos y montuosos fardos, que cerca de las siete de la tarde sacamos sobre la acera de la Avenida Teodoro Sampaio para que uno de los camiones de colecta de desperdicio de la Subprefeitura de Sao Paulo se deshiciera de él. El quintal ha adquirido un nuevo aire. Luce radiante, como aquel día en que llegué y lo vi por primera vez, una mañana de enero del 2023. La luz del sol que golpea la baldosa hoy destella, y parece que su brillo reverbera sobre los muros. Ese mismo día, horas más tarde lloverá, pero ya no estaré ahí para presenciar la primera lluvia estival después de la primera poda en el último año.

–

Estoy sentado en una mesa del café Teto mientras en mi casa, sobre la baldosa del quintal, cae la primera lluvia de la temporada. Mientras veo el vapor que emana el asfalto de la calle Simão Álvares, bebo un café americano y escribo:

Quiero conocer Malmö, Estocolmo, Oslo, Helsinki y Copenhagen. quiero caminar solo por esos lugares y entrar en alguna cafetería a resguardarme del frío. Sentirme avasallado por el sonido de un idioma que no conozco. Tomar un tren y no hablar con nadie mientras el paisaje se descubre ante mis ojos como en una película muda. Quiero que mis pensamientos se alejen y mis ojos se entreguen a la belleza de los campos de algodón. Detenerme en una estación lúgubre, de un pueblo que tampoco conozco y caminar por sus solitarias calles, y alojarme en alguna posada. Despertar, abrir la ventana y mirar afuera, y fumarme un cigarrillo sin ganas. Salir de la habitación y tirar algunas fotos en la plaza principal. Que los locales se percaten de ello y se pregunten qué hay de bello en todo eso que hace un extranjero en medio de la plaza, que traza con su recorrido una coreografía acompasada por la sombra que proyecta uno de los edificios sobre esa enorme plancha, que no sabe hacer otra cosa que ser la plaza principal de un pueblo que nadie conoce.

¿Por qué toma fotos, o mejor aún, de qué toma fotos aquel muchacho en este lugar en donde nada acontece? ¿Qué hay de elegante en las fachadas de los comercios, o en las hormas de los zapatos de la gente que le provoca tanto, a ese muchacho, retratarlas? ¿Qué tiene la sombra de los predios que lo vuelve loco, que lo lleva y lo trae por esta triste y melancólica plaza principal? ¿Cuándo ha de cansarse de eso? Todo eso quiero que se pregunten los suecos cuando me vean ahí, sobre sus calles y banquetas.

–

Hoy es el aniversario 470 de la ciudad de São Paulo. Es un día festivo en la metrópolis y las avenidas quedan vacías, salvo por las personas en situación de calle que veo casi todos los días cuando salgo de mi apartamento. Hoy vi puntualmente a tres de ellas. La primera está casi siempre afuera de Pernambucanas, un gran almacén, y habla sola todo el tiempo. Algunas veces tiene revistas en las manos, y las hojea; jamás hemos hecho contacto visual. Hay también un hombre de mediana edad que siempre va de bermudas, sin camiseta. Fuma cigarrillos casi todo el tiempo y también vive en un continuo hablar consigo mismo, mientras anda de un lado a otro mirando hacia el suelo. Esta mañana tenía un billete de cinco reales en la mano derecha. Tampoco hemos cruzado miradas. La última me atrae, pero me apena acercarme y saludarla. Está siempre tranquila y no habla sola, pero sólo algunas veces con los vigilantes del predio y el personal de la pastelería de la esquina; siempre viste bien y acomoda sus bolsas de ropa en una línea continua afuera de una de las sucursales del banco Itaú. Debe tener unos sesenta años y en las manos sujeta una libretita tan pequeña como este diario. La ciudad reposa, pero no sus ideas, que escribe, y escribe, y escribe todos los días. Lo hace a lápiz y su letra es cursiva. Acaso escribir sea su forma de arrostrar el vórtice y arrancar una flor a ese racimo de soliloquios que es la ciudad en un día festivo en el que como hoy, si uno se calla y escucha, consigue advertir el murmullo de 32,000 personas.

–

Hace un tiempo que no conozco personas nuevas. Las calles de San Pablo dejaron de provocarme asombro. Me cansé de los predios altos, los asfaltados de piedra, la vegetación y el brutalismo. Me aburrió el sabor de la comida y lo único que me genera emoción es mi camino y mi regreso a la cafetería que frecuento en la calle Simão Álvares. Está comenzando su trayecto cuesta abajo mi estancia en esta ciudad. Me cuesta mucho permanecer en un solo lugar y estoy empezando a percatarme de mi apatía. ¿Por qué no puedo acostumbrarme a la permanencia en un lugar? Me gustaría conformarme con contemplar un atardecer, y que me bastara con la puesta del sol para dejar de pensar que quiero regresar a mi casa para replantearme a dónde quiero ir en mi próxima aventura. Mi terapeuta dice que quiero que todo me provoque fervor, que todo me deslumbre y me electrice, pero yo sé que no es así, que esta sensación no se reduce a eso, y aunque lo sé no me provoca desmentirla. Cuando comienzo a vivir sin vehemencia me refugio en la escritura, o leo de manera acelerada, y asisto películas todo el tiempo. Sólo en enero leí 6 novelas y asistí 15 películas. Me percaté que también escribí más de 30 páginas de este diario, un ritmo definitivamente desacostumbrado si se toma en cuenta que en todo el 2023 no escribí más de 60. Me gustaría tener la aceptación de los perros, o la resignación de las hojas de los árboles. Pero no puedo, a todo quiero imprimirle vehemencia, quiero que todo me provoque asombro, quiero quedarme absorto ante cualquier acontecimiento y me rebase la percepción de mis sentidos. Algunas veces la música es la única redención.

–

En el verano de 1997, con nueve años, me fui a vivir tres míticos meses a la casa de la tía Lola. María Dolores, Lolis, era una de las hermanas mayores de papá. Había enviudado hacía unos meses del tío Pepe, quien muriera súbitamente y de una extraña afección del hígado. Recuerdo bien cómo mamá, mi hermano y yo nos enteramos aquella tarde, de la voz de otra de mis tías en el camino a la panadería, que el tío Pepe había muerto hacía unas horas en un hospital de la Ciudad de México.

La tarde en que llegué a su casa me recibió con un beso y un billete de cincuenta pesos, que me dio enrollado y colocó con ambas manos sobre la mía, de manera abrupta, como si fuera a rehusarme a aceptarlo y ella tuviera que anticiparse a que esa escena embarazosa tuviera lugar en su casa. Quizá el Fernando de siete años habría declinado el presente, pero no el de nueve, que había descubierto recientemente el valor del dinero y se había obsesionado con él.

La casa olía a pastel de chocolate, que estaba en el centro de su comedor de doce plazas, y sobre el mantel, delicadamente acomodados, había dos platos pequeños con una pequeña cuchara colocada sobre una servilleta grande y suave, que se me antojó de seda. En la sala había un piano Bechstein, y candelabros por todo el techo. Cuando abrió de par en par las puertas del cuarto de una de mis primas, que sería el mío por aquel verano, vi una jarra de cerámica pintada a mano y una taza de porcelana por un lado. En la casa de la tía Lola todo eran buenos modales y yo, que comía Rancheritos con Valentina el tiempo todo y hacía quesadillas calentando la bola de queso Oaxaca en el micro, debía esforzarme por mostrar un mínimo de educación, deambular la casa con cuidado y tocar a la puerta cada que transitaba de una pieza a otra. Ese sería el precio de la libertad, pero tenía claro que habría de pagarlo.

La tía Lola cocinaba muy bien. Si es verdad que yo no me distinguía por tener un paladar exigente, pues tenía muchas restricciones en mi dieta por cuestiones de gusto (no comía mayonesa, mostaza, crema, queso fresco, aguacate, jitomate, papaya, aceitunas, cebolla, anchoas, hígado, etc) y comía sándwiches sin más que jamón de pavo, puedo asegurar que estaba ante una de las más destacadas cocinas del Estado y su culinaria era la mejor a la que un niño de mi edad y mis características podía acceder. Con ella aprendí a corta edad el correcto sabor de la sopa de papa y poro (fue con ella que vi por primera vez un poro), la adecuada consistencia de un bolo de tres leches y la apropiada cocción de las pastas largas que cocinaba de manera artesanal y exclusivamente para mí. Su cocina era mayestática, y con ella conocí los menús de cuatro o cinco cursos.

A la tía Lola, sus hijos José, Maricarmen y Mónica le sobrevivían, pero habían migrado hacia distintas ciudades dentro del país para realizar sus estudios de educación superior. La tía Lola, por ende, vivía sola, y se había entregado con resignación a su pena, pero también a regentar la ferretería que había heredado tras la muerte de su esposo. Sus días transcurrían, entonces, despacio entre las idas y vueltas de su casa a la tienda, por lo que sospecho que un día, cansada de pensar siempre lo mismo, supuso que sería buena idea llamar a papá para extenderme una invitación a su casa.

En aquel momento yo mantenía la inocencia de un niño de nueve años, salvo que estaba corrompido por una temprana obsesión por el dinero. Preguntaba el precio de todo, y todo se me hacía caro. El verano pasado, con ocho, había montado una tienda de dulces en la cochera de la casa de mi abuela comprando dulces al mayoreo en el Costco de Morelia y vendiéndolos por unidad a precios exorbitantes. Y ante el asombro de toda mi familia el negocio iba bien, al punto que la cartera Diesel que había pedido a los Reyes Magos estaba siempre llena de dinero suficiente y de sobra para un niño de ocho años. Mis primos más grandes me pedían prestado. La tarde en que papá llegó y me hizo saber que la tía Lola me había invitado por los próximos tres meses a su casa, el negocio fue lo único que me detuvo. En otro momento no lo habría pensado dos veces, pero ahora ir a su casa implicaría cerrar la llave a mi única fuente de ingresos. Por un momento pensé en llevarme la tienda a su casa, pues al fin y al cabo era solo cuestión de trasladar una mesa para colocar mis dulces y una silla para no cansarme mientras los clientes llegaban, pero la única cochera de la tía Lola la alquilaba a una franquicia de los raspados Hawaiian Paradise, por lo que si quería vender los dulces tendría que hacerlo de manera 100% ambulante, sobre la banqueta de la calle, lo que a mí me daba igual pero a mis padres no. Finalmente lo resolví y dije que sí, fascinado por la idea de irme de casa por tanto tiempo.

Fue fácil conocer cuáles eran sus grandes pasiones. Por las mañanas le gustaba atender el jardín. Además de cuatro grandes y frondosos guayabos, la tía Lola tenía una jacaranda. Yo conocía poco de árboles florales, pero ese, con sus flores de color azul violáceo lo conocía bien. La abuela Carmen tenía uno igual y ella misma me había sembrado el nombre en algún reducto de mi acacahuatada cabeza. Conocía, además de esta especie, algunas otras. Sabía distinguir los arrayanes, los ciruelos y los eucaliptos rojos. Además de algunos frutales como el mencionado guayabo, el manzano, el limo y el grosellero, pues Carmen, mi abuela, tenía también estas especies en casa. La tía Lola ejercía el oficio con buena indumentaria. Usaba guantes y delantal marca Truper, que luego se quitaba para tocar el piano. Todo lo que la tía Lola amaba pasaba por sus manos.

Este diario se está convirtiendo en un receptáculo de relatos. Nunca pensé que podría escribir una historia más larga en estas páginas, pero ahora debo darme prisa pues el diario se está acabando.

Creo que le desesperaba que pasara el tiempo sin hacer nada. Yo podía lidiar bien con el aburrimiento, pero ella no. Cuando pasaba un largo rato sin hacer nada me invitaba a cocinar o a cobrar las facturas en la ferretería. Mientras escribo en esta sala de estar, previo a una consulta con la endocrinóloga, recuerdo que un buen día me llevó a su biblioteca. Con tal de no verme frente al televisor, había decidido pagarme hasta cincuenta pesos por cada libro que leyera. Para comprobar que lo había hecho, tenía que contárselo. Yo, que amaba el dinero, me convertí en un lector ávido y en un decente comentarista de libros. Leí libros de biología, conjuntos de lógica, y otros como El misterio de los siete goles en propia puerta o 101 cosas que debes hacer antes de ser mayor.

Después de aquel verano regresé a casa con un paladar refinado y cientos de pesos en los bolsillos. La comida de mi mamá ya no me gustaba. Y tenía un gusto voraz por los libros. Después de aquel verano supe que no volvería a ser el mismo. Hay momentos en la vida en que uno puede reconocer, en el instante en el que le están sucediendo y no después, que está ante un presente que va a fracturar e irrumpir en la manera en que se concibe el mundo. Para mí fue aquel verano, el tiempo todo, como un momento solo, en que los libros me entraron por la cartera pero se quedaron en mí para siempre.

A partir de entonces no paré de leer ni de escribir. No había ninguna probabilidad de que yo terminara siendo quien soy, y aquí estoy. Hoy tengo 36 años, he leído más de mil libros y escrito miles de cuartillas, incluidas dos tesis de posgrado en literatura, ensayos, cuentos, novelas, diarios, poemas y esta carta de agradecimiento. El mundo se me abrió a partir de la literatura y gracias a eso he vivido infinidad de veces en esta sola vida que agradezco y vivo al máximo cada día. Entonces gracias, tía Lolis, por aquel verano.

–

Fin.

La tarde en que llegué a su casa me recibió con un beso y un billete de cincuenta pesos, que me dio enrollado y colocó con ambas manos sobre la mía, de manera abrupta, como si fuera a rehusarme a aceptarlo y ella tuviera que anticiparse a que esa escena embarazosa tuviera lugar en su casa. Quizá el Fernando de siete años habría declinado el presente, pero no el de nueve, que había descubierto recientemente el valor del dinero y se había obsesionado con él.

La tarde en que llegué a su casa me recibió con un beso y un billete de cincuenta pesos, que me dio enrollado y colocó con ambas manos sobre la mía, de manera abrupta, como si fuera a rehusarme a aceptarlo y ella tuviera que anticiparse a que esa escena embarazosa tuviera lugar en su casa. Quizá el Fernando de siete años habría declinado el presente, pero no el de nueve, que había descubierto recientemente el valor del dinero y se había obsesionado con él.

La tarde en que llegué a su casa me recibió con un beso y un billete de cincuenta pesos, que me dio enrollado y colocó con ambas manos sobre la mía, de manera abrupta, como si fuera a rehusarme a aceptarlo y ella tuviera que anticiparse a que esa escena embarazosa tuviera lugar en su casa. Quizá el Fernando de siete años habría declinado el presente, pero no el de nueve, que había descubierto recientemente el valor del dinero y se había obsesionado con él.

- Estoy en Atlanta. Entro a una librería y me encuentro inesperadamente con un libro que abre, como un serrucho en medio de mi pecho, recuerdos de mi infancia. Mi papá y mi mamá me compraban los libros de ¿Dónde está Wally? ante los que podía pasar horas observando los detalles hasta encontrar a Wally. Los leíamos juntos, los cuatro, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Hoy mi hermano ya no está, pero el libro ante el que me encuentro inesperadamente lo trae de vuelta de un golpe. Todo el tiempo que he vivido, antes y después de este momento que arranca la memoria, este tiempo de mi infancia en que nos encontramos los 4 ante este libro, se eclipsa y se aglutina solamente en uno solo, ahora, y me consume hasta perder las ganas de recorrer el resto de la librería.

- borboleta (mariposa). Creo que solo me gusta por su sonido. Su origen es latino y viene de la palabra «belbellita» -que me gusta aún más- , que es «bueno, bonito, bello».

- goleiro (portero). Me gusta porque en portugués el arquero participa nominalmente del gol, cosa que no sucede en el español con la palabra «portero» o «arquero». En portugués es el «goleiro», lo más cool.

vaga-lume (luciérnaga). Recientemente leí Supervivencia de las luciérnagas de Georges Didi-Huberman y esta palabra se quedó habitando mi cabeza durante bastante tiempo. Cuando aprendí la palabras en portugués la encontré más linda aún: vaga-lume, que ilumina vagamente, pensé. Pero investigando un poco más encontré que la palabra viene del portugués «caga-lume» o «caga-fogo», lo cual la despojó completamente de la dimensión poética en que la tenía, pues literalmente significa «caga-fuego»; por pudor la palabra «caga-lume» terminó en «vaga-lume».

- borboleta (mariposa). Creo que solo me gusta por su sonido. Su origen es latino y viene de la palabra «belbellita» -que me gusta aún más- , que es «bueno, bonito, bello».

- goleiro (portero). Me gusta porque en portugués el arquero participa nominalmente del gol, cosa que no sucede en el español con la palabra «portero» o «arquero». En portugués es el «goleiro», lo más cool.

- vaga-lume (luciérnaga). Recientemente leí Supervivencia de las luciérnagas de Georges Didi-Huberman y esta palabra se quedó habitando mi cabeza durante bastante tiempo. Cuando aprendí la palabras en portugués la encontré más linda aún: vaga-lume, que ilumina vagamente, pensé. Pero investigando un poco más encontré que la palabra viene del portugués «caga-lume» o «caga-fogo», lo cual la despojó completamente de la dimensión poética en que la tenía, pues literalmente significa «caga-fuego»; por pudor la palabra «caga-lume» terminó en «vaga-lume».

- borboleta (mariposa). Creo que solo me gusta por su sonido. Su origen es latino y viene de la palabra «belbellita» -que me gusta aún más- , que es «bueno, bonito, bello».

- goleiro (portero). Me gusta porque en portugués el arquero participa nominalmente del gol, cosa que no sucede en el español con la palabra «portero» o «arquero». En portugués es el «goleiro», lo más cool.

vaga-lume (luciérnaga). Recientemente leí Supervivencia de las luciérnagas de Georges Didi-Huberman y esta palabra se quedó habitando mi cabeza durante bastante tiempo. Cuando aprendí la palabras en portugués la encontré más linda aún: vaga-lume, que ilumina vagamente, pensé. Pero investigando un poco más encontré que la palabra viene del portugués «caga-lume» o «caga-fogo», lo cual la despojó completamente de la dimensión poética en que la tenía, pues literalmente significa «caga-fuego»; por pudor la palabra «caga-lume» terminó en «vaga-lume».

- vaga-lume (luciérnaga). Recientemente leí Supervivencia de las luciérnagas de Georges Didi-Huberman y esta palabra se quedó habitando mi cabeza durante bastante tiempo. Cuando aprendí la palabras en portugués la encontré más linda aún: vaga-lume, que ilumina vagamente, pensé. Pero investigando un poco más encontré que la palabra viene del portugués «caga-lume» o «caga-fogo», lo cual la despojó completamente de la dimensión poética en que la tenía, pues literalmente significa «caga-fuego»; por pudor la palabra «caga-lume» terminó en «vaga-lume».

- borboleta (mariposa). Creo que solo me gusta por su sonido. Su origen es latino y viene de la palabra «belbellita» -que me gusta aún más- , que es «bueno, bonito, bello».

- goleiro (portero). Me gusta porque en portugués el arquero participa nominalmente del gol, cosa que no sucede en el español con la palabra «portero» o «arquero». En portugués es el «goleiro», lo más cool.

- vaga-lume (luciérnaga). Recientemente leí Supervivencia de las luciérnagas de Georges Didi-Huberman y esta palabra se quedó habitando mi cabeza durante bastante tiempo. Cuando aprendí la palabras en portugués la encontré más linda aún: vaga-lume, que ilumina vagamente, pensé. Pero investigando un poco más encontré que la palabra viene del portugués «caga-lume» o «caga-fogo», lo cual la despojó completamente de la dimensión poética en que la tenía, pues literalmente significa «caga-fuego»; por pudor la palabra «caga-lume» terminó en «vaga-lume».

- borboleta (mariposa). Creo que solo me gusta por su sonido. Su origen es latino y viene de la palabra «belbellita» -que me gusta aún más- , que es «bueno, bonito, bello».

- goleiro (portero). Me gusta porque en portugués el arquero participa nominalmente del gol, cosa que no sucede en el español con la palabra «portero» o «arquero». En portugués es el «goleiro», lo más cool.

vaga-lume (luciérnaga). Recientemente leí Supervivencia de las luciérnagas de Georges Didi-Huberman y esta palabra se quedó habitando mi cabeza durante bastante tiempo. Cuando aprendí la palabras en portugués la encontré más linda aún: vaga-lume, que ilumina vagamente, pensé. Pero investigando un poco más encontré que la palabra viene del portugués «caga-lume» o «caga-fogo», lo cual la despojó completamente de la dimensión poética en que la tenía, pues literalmente significa «caga-fuego»; por pudor la palabra «caga-lume» terminó en «vaga-lume».

- borboleta (mariposa). Creo que solo me gusta por su sonido. Su origen es latino y viene de la palabra «belbellita» -que me gusta aún más- , que es «bueno, bonito, bello».

- goleiro (portero). Me gusta porque en portugués el arquero participa nominalmente del gol, cosa que no sucede en el español con la palabra «portero» o «arquero». En portugués es el «goleiro», lo más cool.

vaga-lume (luciérnaga). Recientemente leí Supervivencia de las luciérnagas de Georges Didi-Huberman y esta palabra se quedó habitando mi cabeza durante bastante tiempo. Cuando aprendí la palabras en portugués la encontré más linda aún: vaga-lume, que ilumina vagamente, pensé. Pero investigando un poco más encontré que la palabra viene del portugués «caga-lume» o «caga-fogo», lo cual la despojó completamente de la dimensión poética en que la tenía, pues literalmente significa «caga-fuego»; por pudor la palabra «caga-lume» terminó en «vaga-lume».

Hoy vuelo a Medellín despúes de seis semanas en São Paulo. Durante casi seis semanas este diario estuvo abandonado. Parece que se resiste a ser escrito si no en viajes. El movimiento es su combustible y el mío.Hoy vuelo a Medellín despúes de seis semanas en São Paulo. Durante casi seis semanas este diario estuvo abandonado. Parece que se resiste a ser escrito si no en viajes. El movimiento es su combustible y el mío.

- Puedo tolerar la mayonesa. Me cansé de hacer reclamos en las loncherías.

- Puedo tolerar la mayonesa. Me cansé de hacer reclamos en las loncherías.

- Mismo caso con la mostaza

- Puedo tolerar la crema en pequeñas cantidades y en algunas recetas de pasta italiana

- Es difícil encontrarme irritado por alguna situación

- Puedo pasar una buena cantidad de días leyendo y escribiendo en mi departamento

- Siguen sin gustarme las aceitunas

- Durante el último año practiqué yoga casi todos los días

- Sigo sin soñar, o si lo hago, nunca lo recuerdo

- Disfruto pasar tiempo solo, pero extraño a mi familia

- Me provoca satisfacción lavar y secar mi ropa

- Me genera tranquilidad mantener mi cabello y mis uñas cortas

- Tengo curiosidad por saber cómo se desenvolvería mi vida si solo me dedicara a leer y escribir

- Espero un día poder hacerlo por algún periodo de tiempo, sin importar mi edad. ¿Eso me haría feliz? No lo sé, ni lo creo, pero me acercaría más a lo que creo que soy

- Me gusta escuchar a las personas

- Ayer lloré por primera vez en mucho tiempo, quizá en años. Algunas veces estar solo y lejos de mi familia es difícil. El tiempo avanza y no vuelve, y surgen preguntas que no tienen una respuesta sencilla

- Me queda claro que vivo en mi propia realidad

- No hay nada que me haga sentir mejor que conocer lugares nuevos

- Puedo tolerar la mayonesa. Me cansé de hacer reclamos en las loncherías.

- Mismo caso con la mostaza

- Puedo tolerar la crema en pequeñas cantidades y en algunas recetas de pasta italiana

- Es difícil encontrarme irritado por alguna situación

- Puedo pasar una buena cantidad de días leyendo y escribiendo en mi departamento

- Siguen sin gustarme las aceitunas

- Durante el último año practiqué yoga casi todos los días

- Sigo sin soñar, o si lo hago, nunca lo recuerdo

- Disfruto pasar tiempo solo, pero extraño a mi familia

- Me provoca satisfacción lavar y secar mi ropa

- Me genera tranquilidad mantener mi cabello y mis uñas cortas

- Tengo curiosidad por saber cómo se desenvolvería mi vida si solo me dedicara a leer y escribir

- Espero un día poder hacerlo por algún periodo de tiempo, sin importar mi edad. ¿Eso me haría feliz? No lo sé, ni lo creo, pero me acercaría más a lo que creo que soy

- Me gusta escuchar a las personas

- Ayer lloré por primera vez en mucho tiempo, quizá en años. Algunas veces estar solo y lejos de mi familia es difícil. El tiempo avanza y no vuelve, y surgen preguntas que no tienen una respuesta sencilla

- Me queda claro que vivo en mi propia realidad

- No hay nada que me haga sentir mejor que conocer lugares nuevos

- 19.9.1942. NACH TREBLINKA

- 19.9.1942. NACH TREBLINKA

- 19.9.1942. NACH TREBLINKA

- 19.9.1942. NACH TREBLINKA

- 19.9.1942. NACH TREBLINKA

GEB. MORGENSTERN. 15.5 185GEB. MORGENSTERN. 15.5 1859

ГВ. КАЛИТАН

Sus nombre eran:

ГВ. КАЛИТАН

ППАТОНОВ И.И.

1945-1945

КАЛИТАН

БОЛТОНИН Д.

1945-1945

Ya no quiero escribir ficción. Espero que en esta libreta pueda escribir lo más real de mí.

–

En Bratislava visité un memorial y un cementerio militar. Además de las placas de los soldados caídos en la defensa de Bratislava durante la II Guerra Mundial, hay 100 placas de civiles que murieron entre 1942 y 1945. Dos de las 100 placas labradas en memoria de los civiles marcan como fecha de nacimiento y muerte el mismo año, 1945. Se trata de víctimas nacidas y muertas sólo para ver la Guerra acontecer.

Sus nombre eran:

ГВ. КАЛИТАН

ППАТОНОВ И.И.

1945-1945

КАЛИТАН

БОЛТОНИН Д.

1945-1945

Estuve completamente solo sobre la plancha del monumento durante una hora, viendo la estatua del soldado soviético. Luego llegó un grupo de niños con sus maestros. Vi a uno de ellos gritar «Fucking russians» y sacar el dedo anular frente a la placa de soldados rusos caídos en la defensa y liberación de Bratislava.

–

El castillo de Bratislava estaba cerrado. Decidí regresar a Vienna no a las 18:30 sino a las 14:30. Había una pareja antes de mí que discutía mientras sus dos hijos desordenaban la oficina de la agencia de viajes y sacaban los trípticos con las atracciones turísticas de Bratislava. Si querían regresar a las 14:30 debían pagar 25 euros por los cambios. «Atienda al joven mientras tomamos una decisión», dijo él. Si deciden quedarse, les recomiendo un parque a 200 metros. Tiene juegos para ellos», dijo el hombre detrás del mostrador. Luego salieron de la oficina.

–

Cerca del apartamento donde me alojé, al resguardarme de la lluvia bajo el techo de una tienda de móviles de madera, encontré la siguiente placa:

HIER WOHNTEN

ANNA HAYEK. EMANUEL HAYEK

GEB. MORGENSTERN. 15.5 1859

21.7.1867

AM. 19.9.1942. NACH TREBLINKA

DEPORTIERT

IM HOLOCAUST ERMORDET

Mientras leía por segunda vez la placa sobre el asfalto, escuché el golpeteo de las gotas de agua sobre las canaletas, irregular. Mas acompasado por un tiempo perfecto era el sonido de uno de los móviles: una figurita de madera acariciaba apenas con un martillo la ventana de la tienda a través de la cual yo miraba el conjunto de móviles.

¿Qué es lo que de verdad los mueve?

¿Fueron Anna y Emanuel Hayek los dueños de esa tienda de móviles?

Esas preguntas me atravesaron. Pensar en la conexión entre esa placa -o la supuesta conexión, pues prefiero creer que los Hayek tienen alguna relación con la tienda de móviles- y las figuritas de madera, mientras las miro a través de un cristal, se volvió uno de los momentos más emotivos por los que haya pasado. Seguía lloviendo cuando volví al apartamento que había alquilado con los ojos todavía húmedos, afectado por esa experiencia de la que no pude recuperarme sino hasta bien entrada la noche, cuando el sueño me venció y caí dormido sobre el sofa en el que miraba un partido de la Bundesliga, diferido y narrado en alemán.

–

Un taxista alemán -de origen turco- me platicó que, cuando ocurrió el sismo con epicentro en Gaziantep, entre las filas de la delegación mexicana se encontraba Proteo, un perro especialista en la localización de cadáveres y rescate de personas. Debido a su edad adulta y las bajas temperaturas en Turquía, Proteo murió. Como muestra de agradecimiento, el pueblo turco le regaló a nuestro país un cachorro de pastor alemán que, tras una encuesta en Twitter, se llamaría Arkadas, que en turco significa amigo o el que es amigo.

–

¿Por qué todas las puertas son tan pesadas en Praga?

–

«Para conocer a las luciérnagas hay que verlas en el presente de su supervivencia: hay que verlas danzar vivas en el corazón de la noche» Georges Didi-Huberman.

–

«El hombre contemporáneo se encuentra desposeído de su experiencia» Giorgio Agamben

–

La semana pasada cumplí 36 años. A esta edad, uno supondría tener más certezas que incertidumbre, pero no es así. Las decisiones se toman con mayor determinación, pero las dudas están siempre ahí. Estoy aprendiendo a vivir con ellas.

Durante este último año me he sorprendido a mí mismo sobre algunas cuestiones que antes me habrían parecido infranqueables.

- Puedo tolerar la mayonesa. Me cansé de hacer reclamos en las loncherías.

- Mismo caso con la mostaza

- Puedo tolerar la crema en pequeñas cantidades y en algunas recetas de pasta italiana

- Es difícil encontrarme irritado por alguna situación

- Puedo pasar una buena cantidad de días leyendo y escribiendo en mi departamento

- Siguen sin gustarme las aceitunas

- Durante el último año practiqué yoga casi todos los días

- Sigo sin soñar, o si lo hago, nunca lo recuerdo

- Disfruto pasar tiempo solo, pero extraño a mi familia

- Me provoca satisfacción lavar y secar mi ropa

- Me genera tranquilidad mantener mi cabello y mis uñas cortas

- Tengo curiosidad por saber cómo se desenvolvería mi vida si solo me dedicara a leer y escribir

- Espero un día poder hacerlo por algún periodo de tiempo, sin importar mi edad. ¿Eso me haría feliz? No lo sé, ni lo creo, pero me acercaría más a lo que creo que soy

- Me gusta escuchar a las personas

- Ayer lloré por primera vez en mucho tiempo, quizá en años. Algunas veces estar solo y lejos de mi familia es difícil. El tiempo avanza y no vuelve, y surgen preguntas que no tienen una respuesta sencilla

- Me queda claro que vivo en mi propia realidad

- No hay nada que me haga sentir mejor que conocer lugares nuevos

Esta lista podría seguir, pero prefiero decir que viajar solo me genera un aura de nostalgia que me acompaña a todas partes.

–

Hace siete meses me mudé al apartamento en donde vivo. Cuando llegué, las plantas del patio eran cortas y parecían atendidas. Hoy han crecido sin control, sin que nadie las detenga. No me he preocupado por ello ni pienso hacerlo en el corto o mediano plazo. Pienso cortarlas hasta que comiencen a ser un problema para mí. ¿Por qué no atenderlas? No lo sé, pero no me apetece.

Por las noches el viento hace remolinos y peina las plantas del patio. Hacen un ruido que me recuerda a las tardes lluviosas en México. Su compás me trae calma.

–

He sentido que este tiempo que he pasado fuera de mi país es un tiempo suspendido. Es un viaje continuo. Alquilé este apartamento amueblado y por eso me cuesta nombrarlo hogar. No lo siento mío (¿debería escribir: «aún no lo siento mío»?). La luz que golpea la duela me es ajena, las lámparas de escritorio iluminan el espacio de manera accidentada, sin que nada pueda hacerse. Algunas veces consigo atenuar la intensidad de algunas de las lámparas, pero entonces, al bajarlas -pasa esto con las del salón-, un ruido gris se apodera del aparato y convierte el ambiente en una demarcación inclemente que no me deja concentrarme y apenas da para ver un poco de televisión.

Pasa lo contrario los días de sol. El patio de este departamento es un lugar portentoso los días de sol. Y algunas de mis mañanas más felices las he pasado aquí, leyendo y contemplando las nubes.

–

Hoy vuelo a Medellín despúes de seis semanas en São Paulo. Durante casi seis semanas este diario estuvo abandonado. Parece que se resiste a ser escrito si no en viajes. El movimiento es su combustible y el mío.

Desde que compré esta libretita en una papelería junto al café Sous-bois en Vienna se han escrito 12 páginas de 176, lo que quiere decir que, si fue comprada el 6 de junio de 2023, como he marcado en su contraportada, he escrito un promedio de 1.1 páginas por semana. Esto significa que a este ritmo podré terminar este proyecto a finales de 2025, o bien, en 2026. Escribo demasiado lento. O mejor, escribo rápido, pero mi cadencia está siempre sujeta a mis viajes. O a un golpe de suerte o inspiración que llega cuando quiere. Hace diez años escribía todos los días, e incluso concluí una novela en un par de meses. Eso se acabó, y qué bueno.

–

Había colocado la libreta en su guarda, pero miré el reloj y caí en la cuenta que el vuelo GRU-MDE es muy largo, o medianamente largo. Primero, uno tiene que llegar a Bogotá y tomar más un vuelo hasta Medellín. Nos restan cuatro horas. Y entonces me dispuse a mirar las nubes a través de la ventanilla. Hoy están dispuestas en pequeños archipiélagos de soledades. Todo es algo así:

¿Eran todas una sola y se diseminaron sobre el horizonte? O por el contrario, ¿son por sí mismas y algunas llegarán a fusionarse? Toda nube tiene pasado y futuro y, como las olas, su movimiento es su forma.

–

En su libro A morte do pai Karl Ove Knausgard explora el concepto de muerte a través de la figura de su padre. ¿Qué es la muerte?, la pregunta que nos acompaña a lo largo del conjunto y que al final se resuelve de manera contundente:

«E a morte, que eu sempre consideraba a maior dimensão da vida, escura, imperiosa, não era mais que um cano que vaza, um galho que se quebra ao vento, um casaco que escorrega do cabide e cai no chão».

«Y la muerte, que yo siempre consideré la mayor dimensión de la vida, oscura, imperiosa, no era más que una tubería que gotea, una rama que se rompe al viento, un abrigo que se desliza del perchero y cae al suelo».

–

«Talvez eu tinha tirado minha força de você, de sua morte, e de uma sobrevivência que eu julgava milagrosa. E você tenha me dado um excedente de energia, uma ferve de viver […]».

–

Ayer encontré por casualidad el último libro de Annie Ernaux, A outra filha, en una librería cerca de casa. Lo leí de un tirón, y desde la muerte de mi hermano Roberto nunca encontré palabras que explicaran cómo me siento frente a su muerte como las ideas de Ernaux en esta novela. O en esta carta o relato de confesión. Especialmente la cita que aquí me ocupé de transcribir.

La muerte de Beto me da fuerza, un excedente de energía, y su ausencia en mi mundo me recuerda que no hay nada que perder mientras no llegue la muerte.

–

Hace un par de semanas saqué una cita en línea con una tarotista por recomendación de una de mis primas. Como te he soñado con mucha más frecuencia que en los primeros tres años de tu muerte le pregunté por ti. La carta que arrojó de su mazo fue THE SUN. La carta es la siguiente:

La tarotista me dijo que estamos conectados. Tú en aquel plano, yo en este, pero hay algo que nos une. Nunca me sentí tan cerca de ti como ahora. Una semana después de esta sesión me tatué THE SUN en el brazo izquierdo, cerca de donde tengo el tatuaje de tu inicial, «R«.

Este año se cumplieron 4 años de tu muerte. Hace un par de meses recibí un correo de la funeraria que se encargó de tu velorio para ofrecerme una urna para tres o cuatro personas. El tipo que redactó el mensaje se llama como tú, y me recordó que en dos años más, o sea, cuando hayas cumplido seis años de muerto, debemos cambiarte de cripta porque donde estás actualmente sólo fue alquilada por 6 años. El día siguiente al que moriste fui yo quien firmó ese contrato de alquiler, pero ya no lo recordaba. Me parece que tendré que comprarla en 2025, y no quiero involucrar a mis padres en este proceso, pienso que puede resultarles doloroso e incómodo y quiero evitarlo. Me encargaré de eso entonces.

–

Hasta el momento tengo 3 palabras favoritas en portugués:

- borboleta (mariposa). Creo que solo me gusta por su sonido. Su origen es latino y viene de la palabra «belbellita» -que me gusta aún más- , que es «bueno, bonito, bello».

- goleiro (portero). Me gusta porque en portugués el arquero participa nominalmente del gol, cosa que no sucede en el español con la palabra «portero» o «arquero». En portugués es el «goleiro», lo más cool.

- vaga-lume (luciérnaga). Recientemente leí Supervivencia de las luciérnagas de Georges Didi-Huberman y esta palabra se quedó habitando mi cabeza durante bastante tiempo. Cuando aprendí la palabras en portugués la encontré más linda aún: vaga-lume, que ilumina vagamente, pensé. Pero investigando un poco más encontré que la palabra viene del portugués «caga-lume» o «caga-fogo», lo cual la despojó completamente de la dimensión poética en que la tenía, pues literalmente significa «caga-fuego»; por pudor la palabra «caga-lume» terminó en «vaga-lume».

—

Cada escritor tiene sus rituales al escribir. A Sartre le gustaba consumir tabaco y alcohol, como al 95% de los escritores. Lo raro es que le gustara también el ruido, o no el ruido, sino escribir en medio del ruido. Yo creo que nunca conoció Sao Paulo; apuesto a que no conseguiría escribir sino vocales a las seis de la tarde en la avenida Teodoro Sampaio, donde yo vivo. Lo único que contiene el barullo de la calle es una puerta de fierro vieja, pero no tan vieja como su manivela, que apenas sostiene el cerrojo de milagro, y que siempre hay que sostener con la otra mano para poder introducir la llave.

La semana pasada al llegar a casa abrí la puerta como de costumbre, con dos manos, y al cerrarla salió apurado Percibes, el vecino del apartamento del que llamo piso 0. «Perdón que te moleste, cara, pero esta puerta hace mucho ruido y hay que cerrarla con más cuidado. La manivela ya está muy gastada por tanto azote», remató. Le prometí tener más cuidado y descendí hasta mi apartamento, en el andar menos uno. Vivir en el subsuelo -como aquel personaje de Dostoievsky que narra sus desgracias y que dice ser un hombre cultivado del siglo XIX con dolor de muelas desde hace dos o tres días- tiene sus ventajas: me ha aislado completamente y me permite tener la paz y el silencio que necesito para reproducir mis listas de piano y escribir mi diario a gusto. Escritores como Proust o Dickens, amantes del silencio, habrían conseguido escribir sus obras en mi apartamento. Acá, en el subsuelo, el único ruido involuntario es aquel constante que producen un par de lámparas en la sala. Ese descenso me permite resguardarme del barullito de la avenida. Apenas subir las escaleras que me dejan sobre el pasillo de la puerta principal, frente al apartamento de Percibes, el sonido de los autos y motocicletas te deja absorto, salvo los domingos en que la avenida queda completamente libre de cualquier motorista. Si yo fuera Percibes ya me hubiera vuelto loco, o quién sabe si está ya loco porque según me ha dicho ha vivido más de 16 años en este predio. En fin.

Una de las manías más divertidas de un escritor es la de Alejandro Dumas, a quien según leí le gustaba vestir siempre una sotana roja y unas sandalías. Si yo adoptara una manía similar me pondría todos los días mi kimono negro para las tardes de escritura. En el mismo artículo que consulté cuentan que Balzac se bebía 40 tazas de café al día para mantener la cabeza «despejada». ¿Despejada?, pienso, no puedo ni imaginarme el nivel de ansiedad bajo el que escribía, yo me tomo tres y desde el segundo me siento al borde de un paro cardiaco, ahora ¿cuarenta?

Otra de mis favoritas es la de Camilo José Cela, quien escribía de pie ante un atril. Hay que estar perfectamente loco y disociado para conseguir escribir más de una decena de libros de altísimo nivel de esa manera. Mis respetos para este hombre. Pero bueno, eso no es nada si se le compara con Schiller, el poeta alemán que escribía con los pies metidos en un balde de agua no fría sino helada. Leer este artículo sobre las manías de estos hombres me hace pensar que los escritores no son más que una bola de maniacos, salvo Pérez Galdós, que a mi abuela Carmen le gustaba mucho y que seguramente habría encontrado tierno que este dramaturgo practicara la escritura con una mantita sobre los hombros y una boina azul en la cabeza.

Si algún día se llega a hablar de mis manías al escribir, que se diga que me gustaba escribir con una buena limonada con tres hielos y una bolsa de Takis Fuego de vez en cuando.

–

Hoy comí en un restaurante local en el barrio de Pinheiros. Es un restaurante de apenas 5 ó 6 mesas, se llama «Cantinho da Lú». La mesa contigua estaba conformada por lo que al principio creí que era un matrimonio: esposa, esposo, más un bebé de aproximadamente dos años. Fue hasta que le ordenaron a Félix, el mozo, un filete con arroz que caí en la cuenta de que se trataba de un hermano, una hermana, y el hijo de ella. El tío hacía el típico juego del avioncito con su sobrino para intentar que comiera puré de papa. Al poco tiempo el bebé cayó dormido sobre el pecho de su madre, y toda la comunicación entre ellos cambió a lenguaje de señas para no despertarlo, pues parecía tener un sueño frágil. No era el lenguaje de señas de una persona sordomuda, sino uno creado por ellos mismos. Entendí poco, o creí entender poco o algo. ¿Irían más tarde a recoger algo? ¿O hablaban más bien de quién pagaría la cuenta? No lo sé, ni lo sabré, pero me pregunto si ese, su lenguaje, fue un lenguaje creado por ellos, durante su infancia, o a lo largo de su vida; o bien, algo más creado por la necesidad, de manera espontánea, que ha surgido de manera mágica en ese tiempo y espacio. Prefiero creer que cada hermandad tiene su lenguaje.

–

«El museo de Flower era un cementerio de sombras, un templo demente al espíritu de la nada» Auster, p.102. La música del azar.

–

Cosas que me deberían hacer llorar

Como tengo mucho tiempo sin llorar me dispuse a hacer una lista de cosas que, cuando menos, deberían hacerme llorar.

- Estoy en Atlanta. Entro a una librería y me encuentro inesperadamente con un libro que abre, como un serrucho en medio de mi pecho, recuerdos de mi infancia. Mi papá y mi mamá me compraban los libros de ¿Dónde está Wally? ante los que podía pasar horas observando los detalles hasta encontrar a Wally. Los leíamos juntos, los cuatro, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Hoy mi hermano ya no está, pero el libro ante el que me encuentro inesperadamente lo trae de vuelta de un golpe. Todo el tiempo que he vivido, antes y después de este momento que arranca la memoria, este tiempo de mi infancia en que nos encontramos los 4 ante este libro, se eclipsa y se aglutina solamente en uno solo, ahora, y me consume hasta perder las ganas de recorrer el resto de la librería.

- No quiero seguir con esta lista.

–

Hoy me escribió mi amiga Eli, una chilena a la que conocí en 2014 en el marco de un congreso en Lublin y que en términos formales hoy tiene 34 años, es doctora en literatura con mención en dramaturgia y da clases en la Universidad de Bío Bío. Tenía tiempo sin hablar con ella, sin embargo su mensaje tampoco me sorprendió. A lo largo de mis 36 años muchas amistades fugaces se han acostumbrado a mi ausencia y yo a la de ellas. Con Eli es el caso, nosotros entendemos muy bien eso y nuestra amistad es como un papalote que se arroja al viento y que de cuando en cuando ameriza y encuentra la orilla del mar. El año pasado escribí un texto titulado «Tres congresos en tres actos» en el que rememoré cómo nos conocimos ella, Juan Pablo y yo. A propósito de ese texto, que comienza con un nuevo viaje a Lublin (lugar donde nos conocimos), Eli me dice:

-¿De verdad fuiste a Lublin de nuevo o era una estrategia para entrar en la ficción?

-No he ido de nuevo, pero me gustaría.

¿En verdad me gustaría visitar Lublin de nuevo?, me pregunto. ¿Perdería esa ciudad, sin la presencia de Eli y Juan Pablo, el encanto del 2014? Me gustaría averiguarlo. ¿Qué lugares puede uno revisitar? ¿A costa de qué? Es un lujo revisitarlos, pero la memoria, algunas veces, nos trae el alivio que genera esta ilusión. ¿Qué lugares yo revisitaría y para qué? ¿Cuáles otros no, y por qué? Sin pensarlo mucho volvería a Berna para volver a ver una vez más el Zentrum Paul Klee. O a Atenas para ver el Partenón de noche. Otros a los que no volveré jamás como Auschwitz o Tamuín, el pueblo en el que crecí.

Durante un tiempo, no importaba de qué lugar se trataba, siempre que llegaba por primera vez a algún lugar no daba crédito a la idea de irme y saber que probablemente esa –esa– sería la última vez que pondría un pie en ese lugar. Después de un tiempo -han sido los años- hoy no hay un lugar del que no esté listo para irme. Trabajos, ciudades, personas, familia, hasta mi propia casa, que construí el año pasado y a la que me resigno, cuando me gana la nostalgia, a ver en el móvil en busca de revivir la única cosa de la que me siento dueño, mi estrella mas no mi ancla, el lugar que ordena la sombra en el verano.

–

Estropeé la libreta. La tiré al suelo y se arrugó toda.

–

Esta tarde fui a la Cinesala a ver el último film de Aki Kaurismäki, Hojas de otoño, que ha sido laureado en Cannes con el Premio del Jurado. Había mucha gente en la fila de las palomitas, y entre la gente una señora con tres niños que deduje eran sus nietos. Entraron a la sala junto conmigo, pero no le di importancia.

El primer plano, la primerísima toma fue lo que le bastó a la abuela para darse cuenta que estaba ante todo menos la nueva adaptación de Willy Wonka. Los niños ya habían empezado a comerse sus palomitas cuando a la abuela algo no le hizo sentido y se puso abruptamente de pie -dejando a los niños asistir a esos primeros minutos del film de Kaurismäki-, apartándose de la butaca para confirmar con el taquillero si en efecto era esa la nueva película de Wonka. Cuando confirmó sus sospechas volvió a la sala y a medio acuclillarse dijo, en un susurro que apenas logré escuchar yo, que estaba en la fila de enfrente: «Nos hemos equivocado de sala, niños».

–

Espero a Júlia en la librería Martins Fontes de la Avenida Paulista mientras ella atiende su consulta semanal de no me queda claro si es una psicóloga o una psicoanalista. Lo único que sé es que se encuentran semanalmente desde hace siete años.

Estoy en la sección de libros de Economía. Sólo aquí, en esta majestuosa sección, tienen reposets donde uno puede sentarse cómodamente a leer títulos entre los que destacan «Capital e ideología» de Thomas Piketty, «Economía para la transformación social» de Juliane Furnos y Pedro Rossi, y la sexta edición de «Macroeconomía» de la editorial Pearson. Sólo aquí, específicamente en la sección de libros de negocios, tienen una mesa dotada de cápsulas de café y una cafetera para que uno prepare su bebida a voluntad, lo que me parece francamente una ironía si tomamos en cuenta que la librería Martins Fontes tiene su propia cafetería en el tercer piso, que está lleno de bancos muy poco confortables y con una iluminación propia de una sala de urgencias, y mientras ahí el café cuesta siete reales, acá es gratis. Me pregunto si esta práctica tiene alguna relación con el libro protagonista, del que se apilan decenas de ejemplares sobre el suelo: «La jornada de la Humanidad» de Oded Galor. Si no es esto, me queda claro: al economista hay que tratarlo bien, el hombre de negocios debe entregar a la librería las mejores facturas.

¿Dónde estás?, me pregunta Júlia, que ha terminado su consulta. En la sección de Economía de la Martins Fontes, entrando a la izquierda, primer piso. ¿Qué haces ahí?, pregunta. Ven, tienen café gratis.

–

2024

Hoy vuelvo a San Pablo después de una pausa en México de tres semanas. En San Pablo vivo en la uniformidad y conformidad de la vida burguesa, o de la falsa vida burguesa. Alquilo un apartamento en Pinheiros, un barrio para extranjeros de clase media alta que yo mismo estando en México aborrecería. Pero aquí las cosas son distintas: estoy solo y debo buscar un barrio así, que me permita mezclarme entre los extranjeros y ser uno más de ese insoportable montón que aquí sin distinción llaman de «gringo».

La comodidad en la que cohabito, he pensado, pende de un hilo. Basta que mi padre caiga enfermo en el hospital para que todo este montaje idílico del extranjero feliz se desmorone.

Estamos a menos de dos horas de aterrizar en el aeropuerto de Guarulhos y recargo este diario, sobre el que escribo, en el segundo tomo de Mi lucha de Karl Ove Knausgard. El año pasado leí toda su tetralogía que publicó Anagrama en español más su última novela, La estrella de la mañana. También, por ahí de octubre, decidí comenzar a leer Mi lucha y compré el primer tomo en portugués en la Livraria da Travessa.

No planeaba retomar su crónica personal y adquirir el segundo tomo de Mi lucha, pero un pésimo libro de un autor hasta ese momento desconocido, Ocean Vuong, me hizo volver a un lugar seguro, así que hoy comencé a leer el segundo tomo de ese proyecto literario.

Hay demasiada turbulencia y escribir sobre estas hojas es imposible.

–